Swissinfo | Erythrée: l’exode de ceux qui n’ont plus rien à perdre

Première partie d’un reportage en Ethiopie réalisé par Stefania Summermatter, dans le cadre d’En Quête d’Ailleurs (eqda), un projet d’échanges entre journalistes suisses et des pays en voie de développement. Pour lire l’article sur le site de Swissinfo, cliquer ici. Vous y trouverez également un reportage photo.

16.09.2014

Fuyant le régime d’Isaias Afewerki, des milliers de jeunes Erythréens défient chaque mois les tireurs d’élite et passent la frontière avec l’Ethiopie. Ici commence le voyage vers l’Europe. Des camps de réfugiés du Nord aux faubourgs d’Addis Abeba, il y a ceux qui se préparent à traverser le désert et la Méditerranée et ceux qui attendent depuis des années un billet pour la Suisse. swissinfo.ch est allé à leur rencontre.

Mebrathon nous a donné rendez-vous dans un parc à la périphérie de la ville. Le taxi se fraie un passage entre les ouvriers des chantiers et les mendiants qui tendent la main pour quelques birr, la monnaie locale.

Avec ses plus de trois millions d’habitants, Addis Abeba est en proie à la fièvre de l’immobilier: les vieux quartiers font place aux hôtels, aux immeubles résidentiels et aux grands magasins. Au cœur de la capitale éthiopienne, à 2330 mètres au-dessus du niveau de la mer, s’incarne l’ambition de développement d’un pays entier, dont 30% des habitants vivent encore en-dessous du seuil de pauvreté.

Mais pour les réfugiés érythréens, Addis est avant tout une ville étrangère, parfois hostile, un lieu de passage et d’attente. Le téléphone sonne: c’est Mebrathon. «Je préfère qu’on se voie dans un parking. Il y a trop de gens ici, je ne me sens pas en sécurité».

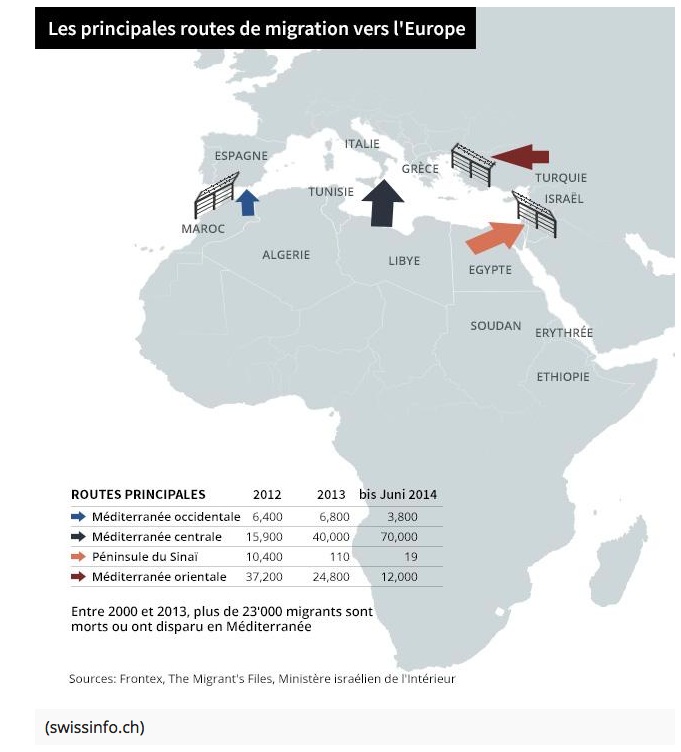

D’origine érythréenne, Mebrathon a 39 ans et le regard perdu. Il parle à voix basse. «Je suis arrivé en Ethiopie il y a un an et demi, mais après-demain, je pars. Je n’en peux plus de rester ici à me tourner les pouces». Il a déjà préparé son sac: une paire de jeans et un t-shirt, une bible et quelques sous. Un passeur l’emmènera au Soudan, puis un autre en Libye. De là, il attendra un bateau pour traverser la mer et rejoindre l’Italie. Le voyage prendra des mois.

Un peuple entier aux travaux forcés

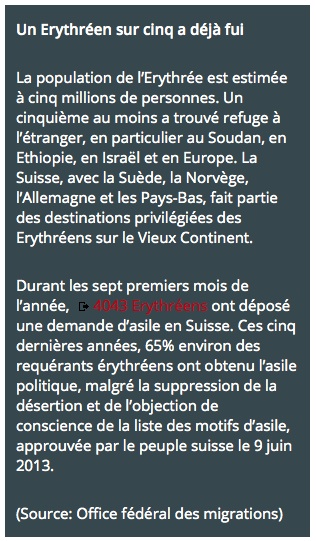

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ce sont plus de 4000 Erythréens qui passent chaque mois clandestinement les frontières avec l’Ethiopie ou avec le Soudan pour fuir le régime totalitaire d’Isaias Afewerki. Le premier et unique président de l’Erythrée indépendante a militarisé la société, avec la rhétorique d’une situation de «ni guerre ni paix» avec l’Ethiopie.

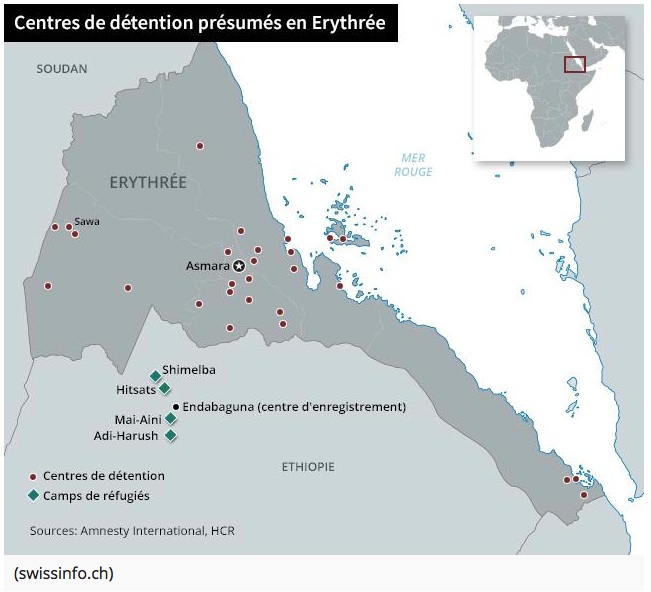

Tous les citoyens, hommes et femmes, doivent servir dans l’armée ou dans une entreprise d’Etat pour une durée indéterminée, comme des travailleurs forcés. Les fugitifs et les déserteurs sont considérés comme des ennemis du peuple. Ceux qui sont pris le payent par la prison et parfois par la vie. Le Rapport 2013 d’Amnesty International sur cette dictature oubliée de l’Occident est très clair.

Mebrathon a été enrôlé dans l’armée à 16 ans. «Au début, j’étais de garde sur la frontière avec l’Ethiopie. Nous avions l’ordre de tirer sur quiconque tentait de passer. J’ai travaillé jour et nuit pour un salaire de 450 naktfa, soit environ 30 dollars». La première fois qu’il a cherché à s’échapper, il avait un peu plus de 30 ans. Mais les soldats l’ont pris, mis dans une cellule souterraine et torturé. Mebrathon allume une cigarette et l’on peut voir que ses poignets portent encore la marque des menottes.

Sa seconde fugue l’amène à Asmara, sa ville natale, où il se terre trois ans dans la clandestinité. «Je ne dormais jamais deux nuits au même endroit. Je travaillais comme serveur, avec de faux papiers. Mais quand l’armée a commencé à interroger ma famille et que la ville a été complètement militarisée, il était devenu trop dangereux de se cacher et j’ai cherché un passeur pour aller en Ethiopie». La traversée lui a coûté 2000 dollars, envoyés par sa sœur des Etats-Unis, pour 18 heures de marche entre postes de contrôle et snipers embusqués.

Un camp sous le soleil

D’Addis Abeba, nous nous rendons dans le nord, dans la région historique du Tigré. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière, qui a été en 1998 le théâtre du conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée. Sur cette terre semi-aride, où le soleil ne laisse aucun répit, les réfugiés trouvent un premier asile, temporaire. Une fois passée la frontière, l’armée éthiopienne les accompagne jusqu’au centre d’enregistrement d’Endabaguna.

Avec plus de 620’000 réfugiés recensés, dont 100’000 Erythréens, l’Ethiopie applique une politique migratoire des «portes ouvertes», explique Michael Owor, responsable de la section du Tigré du HCR: «On ne renvoie personne». Politique certes généreuse, mais qui se heurte à la machine bureaucratique et policière de l’Etat éthiopien, aux manques de moyens et aux restrictions imposées aux Organisations non gouvernementales, pratiquement absentes des camps du nord.

Nous arrivons à Endabaguna à l’heure du repas. A peine entrés, nous sommes pris en charge par les autorités, qui gèrent les camps. Pas de photos, pas d’interviews avec des réfugiés, nous ne sommes pas particulièrement les bienvenus. Plusieurs centaines d’Erythréens sont assis sous un dais, attendant leur ration de nourriture. Le centre n’a pas de vraies structures d’accueil, les réfugiés n’y resteront en principe que quelques heures, le temps d’une première audition. Mais les camps sont pleins, et parfois, ils devront y passer des semaines.

Un peu plus loin, dans un bâtiment jamais fini, qui n’est plus qu’une structure de briques nue, un jeune garçon dort à même le sol. Il a passé la frontière seul, il y a quelques jours. Ce n’est pas un cas isolé: depuis le début de l’année, le HCR enregistre une forte augmentation des mineurs non accompagnés, en Ethiopie comme au Soudan.

Entre soif d’eau et soif de vie

Suivant la route des migrants, nous nous dirigeons vers le camp de Hitsats, ouvert l’an dernier. C’est ici que l’on amène généralement les nouveaux arrivants. La route de terre serpente dans la montagne, puis redescend pour traverser des villages aux cases faites de rondins de bois.

Avec une population de quelque 20’000 personnes, Hitsats pourrait être considéré comme une petite ville. Mais si les autres camps ont au moins quelques structures – un dispensaire, une école, un petit magasin -,ici, ce minimum fait simplement défaut. «Parfois, il n’y a pas assez d’eau potable et d’énergie pour tout le monde. La région est pauvre en ressources naturelles et il faut les partager entre les réfugiés et les communautés locales. Les moyens financiers manquent pour offrir une réponse adéquate», déplore Michael Owor.

A l’abri des regards indiscrets, Danait nous emmène dans sa tente, qu’elle partage avec une dizaine de réfugiés, hommes compris. Assise sur son matelas, elle raconte son quotidien monotone, en agitant continuellement sa jambe, dans des tremblements de nervosité. «Dans les camps, nous sommes comme des végétaux. Nous nous levons dès que le soleil commence à poindre, nous prenons le petit-déjeuner et nous restons assis à parler de notre avenir. Toujours les mêmes questions, les mêmes histoires. L’après-midi, nous allons nous promener au village, jusqu’à l’heure du souper. Puis, nous attendons de dormir, un œil toujours ouvert».

Avec son léger accent lombard, Danait a étudié à l’école italienne d’Asmara et a reçu une bourse pour aller à l’Université de Rome. Mais obtenir un visa de sortie d’Erythrée est impossible quand on est jeunes, en bonne santé et apte au service militaire. Elle a donc aussi revêtu l’uniforme. Comme tous les adolescents érythréens, Danait a fait sa dernière année d’école au Centre de formation militaire de Sawa, entre crayons et fusils. Puis elle a été embauchée comme domestique: «Le sergent voulait plus que simplement un repas… et donc, je me suis enfuie». Danait n’est au camp que depuis quelques mois, mais son ami Teddy y a déjà passé des années. «J’ai cherché à rejoindre Israël, mais j’ai été enlevé dans le Sinaï et ramené ici».

Un visage sombre s’encadre dans l’ouverture de la tente. Le responsable du camp nous invite à le suivre dans son bureau. «On pourra y discuter plus tranquillement», dit-il. Et garder le contrôle de la situation.

Les réfugiés que nous avons rencontrés ne font pas confiance aux autorités – accusées de toucher des pots-de-vin – et ne se sentent pas en sécurité dans les camps. «Il y a des histoires de femmes violées et de réfugiés enlevés qui circulent. Le soir, je ne sors jamais seule», affirme Danait. Des histoires dont le HCR a connaissance, mais qu’il relativise. Plus tard, le responsable régional de l’Administration pour les affaires des réfugiés et des rapatriés (ARRA) démentira l’accusation de corruption, tout en reconnaissant qu’il est particulièrement difficile de garantir la sécurité dans les camps. «Vu la forte présence de jeunes hommes seuls, les cas de violence sont plus nombreux que dans les camps accueillant majoritairement des familles avec enfants».

Rester en Ethiopie n’est pas une option

Pour la majorité des réfugiés érythréens, l’Ethiopie n’est pas une destination privilégiée, mais une étape obligatoire pour aller plus loin. D’une part, la crise en Erythrée qui traîne désormais depuis des décennies et l’absence de perspectives de changement excluent la possibilité d’un retour. De l’autre, l’Ethiopie offre peu de débouchés et ceux-ci sont souvent bien moins attrayants que l’image idéale que se font ces migrants de l’Europe.

«Les jeunes de vingt ans rêvent d’avoir une famille, un emploi, un diplôme. Il est compréhensible qu’ils essaient de quitter les camps, parce qu’ici, il n’y a aucun avenir. Mais le rôle du HCR avec ces camps et d’offrir une réponse ponctuelle à une urgence humanitaire. Rien de plus», rappelle Ramsey Bryant, responsable de la section protection du HCR au Tigré.

En Ethiopie, les réfugiés n’ont pas de liberté de mouvement. L’Etat autorise ceux qui ont de graves problèmes de santé à vivre en ville et offre la possibilité à une poignée de jeunes de poursuivre leurs études. Ce programme est réservé aux Erythréens, en vertu d’une culture commune qui facilite – peut-être – l’intégration. Ils sont un peu plus de 300 à en bénéficier, soit 0,3% des 100’000 réfugiés enregistrés.

Celles et ceux qui n’entrent pas dans cette catégorie ne pourront quitter les camps que s’ils démontrent qu’ils ont des moyens suffisants pour s’en sortir. C’est le cas de Jamila* et de Sophia*, qui ont fui l’Erythrée pour rejoindre leur frère Asmaron* en Suisse. Nous les rencontrons à notre retour dans la capitale, deux filles perdues dans une ville trop grande.

Le rêve de s’envoler pour la Suisse

Jamila était encore mineure quand elle a traversé la frontière, il y a un an. Depuis, elle n’a plus lâché la main de sa sœur Sophia. C’est elle qui mène l’entretien, sur la défensive, l’ombre d’un soupçon planant sur son visage. «Comment pouvons-nous être sûres que vous n’êtes pas envoyés par l’ambassade?» Le temps d’un café, l’atmosphère se détend. Sur le fourneau à charbon, Jamila fait chauffer les légumes de la veille et un épi de maïs. Puis elle nous tend une portion, enveloppée dans l’injera, la crêpe traditionnelle de farine de teff [céréale locale]. Un geste de bienvenue auquel nous répondrons deux fois, comme le veut la tradition.

Cette pièce de trois mètres sur quatre contient tout le présent des deux sœurs. Elles s’en sortent avec 100 dollars par mois. «C’est peu, mais nous essayons de faire avec». Dans la capitale, elles ne connaissent quasiment personne, elles ne parlent ni anglais ni amharique, la langue officielle de l’Ethiopie. «Au début, on avait peur de sortir, mais maintenant, nous commençons au moins à pouvoir nous orienter dans le quartier et dire quelques mots».

Parties d’Erythrée en août 2013, Jamila et Sophia attendent depuis des mois une réponse de l’Office fédéral des migrations à Berne. En Suisse, leur frère a déposé une demande de regroupement familial. «Notre rêve, c’est de pouvoir étudier et de pouvoir aider nos parents en Erythrée».

Les deux jeunes femmes ne savent pas à quel stade en est leur procédure. Elles sont nerveuses et elles ont peur. Elles ne savent pas non plus qu’Asmaron, leur frère, devra prouver aux autorités qu’il a un travail et un logement adéquat pour les accueillir et subvenir à leurs besoins. Pas évident quand on est en Suisse avec le statut de réfugié ou une admission provisoire…

A quelques blocs de là, nous rencontrons Senait, 26 ans. Il y a quelques semaines, elle a reçu un appel de l’ambassade: sa demande d’asile a été refusée. Son mari, qui est en Suisse depuis plusieurs années, a tenté de la rassurer. «Il m’a dit qu’il ferait recours. Il ne veut pas que je parte pour la Libye, parce que c’est trop dangereux. Mais qu’est-ce que je fais ici toute seule? Si j’arrive à traverser la mer et arriver jusqu’en Suisse, ils ne me mettront pas dehors…. N’est-ce pas?»

«Entre les mains de Dieu»

Les migrants savent ce qui les attend sur la route de l’Europe. Les naufrages en mer, les réserves d’eau qui ne suffisent pas pour traverser le désert, les prisons libyennes ou le risque d’être enlevé au Soudan et vendu aux Bédouins du Sinaï. Comme Milena et ses quatre amis. «Nous avons passé plus d’une année enfermés dans une prison. J’ai été battue et violée», raconte-t-elle crûment, en nous regardant droit dans les yeux.

Selon les organisations de défense des Droits de l’homme, ce seraient des dizaines de milliers de migrants qui ont ainsi été capturés depuis 2009, érythréens pour la plupart. L’histoire est toujours la même: «Pendant qu’ils nous torturent, ils appellent notre famille pour exiger une rançon». Le chiffre varie entre 30 et 40’000 dollars, que les gens réunissent en sollicitant les parents, les amis et les usuriers. Ceux qui survivent finissent souvent dans les geôles égyptiennes, en attente d’être expulsés, pour se retrouver en Ethiopie.

Senait a entendu ce genre d’histoire plus d’une fois. Mais tant pis, sa décision est prise. Deux jours après notre départ, elle est partie elle aussi. Première étape: le Soudan. De là, elle organisera le reste de son périple. «Le plus difficile, c’est de trouver un passeur de confiance. Mais j’ai demandé un peu autour de moi et j’ai déjà quelques noms». Est-ce qu’elle a peur? «Bien sûr que j’ai peur. Mais je n’ai plus rien à perdre et ma vie est désormais entre les mains de Dieu».

*Prénoms fictifs