Paroles de migrants | Nous avons traversé la frontière

Voici trois témoignages de Nicoleta Pintea, Yasemin Çakir, et Sana, recueillis lors de la journée « Frontières: Halte à la déshumanisation » organisée le 7 novembre 2014 par l’Espace Solidaire des Pâquis, l’Institut Romand de Systématique et d’Ethique (IRSE), l’Agora et l’Eglise catholique romaine de Genève.

«Je voulais aider ma famille»

Je m’appelle Nicoleta. Je viens de Roumanie, d’un village où la vie est très dure car il n’y a pas de travail pour les Roms. Nous vivons avec mes sept frères et sœurs, ainsi que deux sœurs de ma mère, qui n’ont pas de maison. Ma mère est très gravement malade, elle a 63 ans. Mon père a 69 ans. Il a travaillé dans la construction jusqu’au jour où il est tombé du 4e étage. Il s’est cassé quelques vertèbres de la colonne et il est resté presque trois mois à l’hôpital. Cette période a été très difficile. J’avais 14 ans, et ma mère est restée avec lui. Ma grande sœur s’occupait de nous tous. Nous allions à l’école. Aujourd’hui, l’école offre le petit-déjeuner, mais auparavant, elle ne donnait rien et nous partions à l’école sans manger.

Lorsque mon père a perdu son travail, nous avons vécu des allocations permettant aux enfants d’être scolarisés. Mais cela représentait de très petites sommes, environ 10 francs par enfant et par mois. Cet argent était utilisé pour payer les factures: il ne restait plus rien pour nous. A la maison, il n’y avait même pas d’eau potable. Nous lavions nos habits dans les fontaines et allions y chercher de l’eau.

Je suis venue à Genève en 2007 parce que quelqu’un m’a dit que je pouvais y trouver du travail. Je voulais aider ma famille. Je suis restée à Genève, même si je n’ai pas trouvé d’emploi et malgré de très dures conditions de vie. Quand je peux retourner dans mon pays, je vois ma famille, et quand je ne peux pas, je ne peux pas.

Je n’ai pas d’enfants. Mes sœurs en ont chacune quatre et mes frères deux. Mon frère a perdu son bébé, une semaine après sa naissance. Tout est si dur. J’espère qu’un jour je vais trouver du travail, pour ne plus avoir à mendier; j’aimerais bien que quelqu’un m’aide, pour changer ma vie et celle de ma famille.

Mon rêve est de réaliser une recherche pour que les femmes roms puissent aller, comme les autres femmes, à la petite école. J’aimerais aussi aider mes frères à avoir un autre avenir et à faire autre chose que mendier à Genève.

NICOLETA PINTEA (ROUMANIE)

«Personne ne veut se déraciner pour aller dans un pays inconnu et tout laisser derrière, ses parents, son vécu, son futur, juste pour son plaisir»

Je m’appelle Yasemin Çakir. Je viens du Kurdistan, en Turquie. Je suis née dans une famille de 15 enfants.

Partout où je me suis trouvée, j’étais étrangère.

Je suis née Kurde, mais en commençant l’école on m’a appris que j’étais Turque. Je n’avais plus le droit de parler ma langue maternelle, alors que depuis mon enfance on parlait kurde en famille.

Mais chaque fois qu’on parlait kurde au sein de ma famille, nous avions peur.

Alors je me suis vite intéressée aux problèmes des Kurdes, à la question du Kurdistan.

J’ai participé à des manifestations dès l’âge de 14 ans. A 15 ans, j’ai été arrêtée et torturée comme on ne peut pas imaginer.

J’ai rencontré mon mari en prison. Nous avons dû fuir en Irak ensemble. Nous sommes restés 10 ans en Irak et avons participé à la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) C’était une vie très rude. C’est alors que mon mari est tombé malade.

Notre famille a payé très cher pour nous permettre d’aller en Suisse, pour qu’il puisse y être soigné. On a payé trois fois des passeurs. Mais deux d’entre eux nous ont volé notre argent. La troisième fois, c’était en 2005. Nous avons payé 17’000 euros et nous avons été amenés ici.

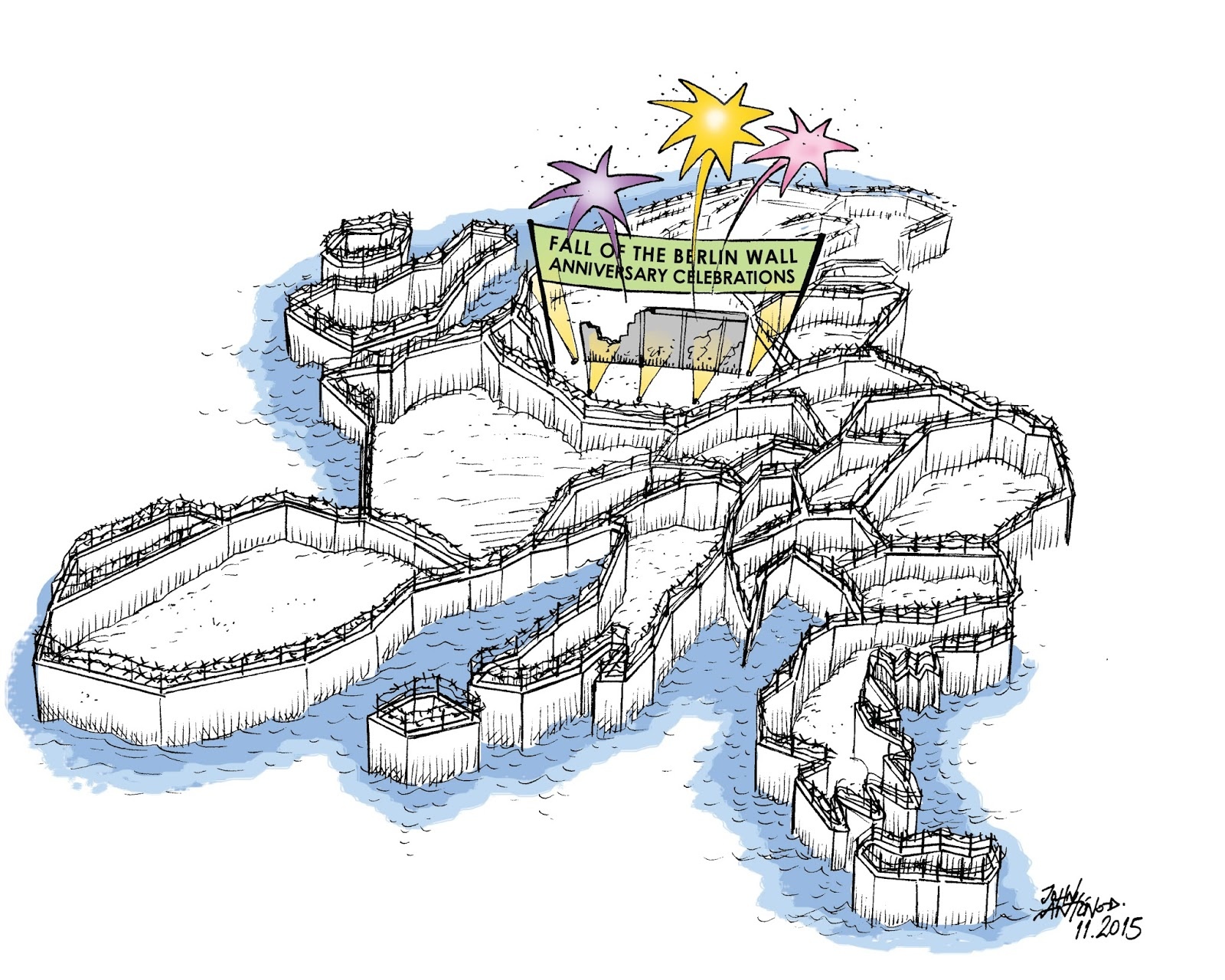

En arrivant au centre d’enregistrement de Bâle, j’ai cru qu’on était de nouveau en prison, parce qu’il y avait des barbelés et qu’on nous a fouillés. Je me rappelle même que les enfants dans le centre de Bâle jouaient les rôles de contrôleur, de Securitas et ils fouillaient. Ça m’a vraiment touchée.

J’ai tout de suite voulu apprendre le français, même si nous n’étions pas sûrs de pouvoir rester en Suisse. Après 3 ans et demi, nous avons reçu l’asile politique.

J’ai travaillé bénévolement à Caritas Handicap, où je suis actuellement encore employée. J’ai fait un court-métrage avec l’association Visa Genève sur les questions d’intégration et j’ai obtenu un CFC d’assistante socioéducative; j’ai fait ma formation dans le village d’Aigues-Vertes, dans le Canton de Genève.

Nous avons une petite fille de 3 ans. J’ai toujours eu de la force et de l’énergie. Je n’ai jamais été déprimée à cause de tout ce que j’ai vécu, mais aujourd’hui [nous sommes en novembre 2014, [ndlr], je me trouve dans une situation très difficile psychologiquement.

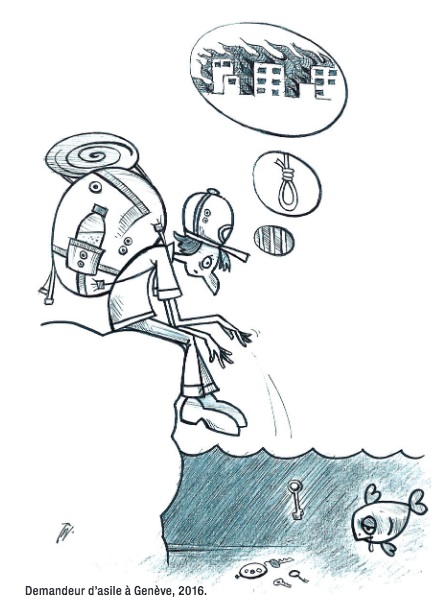

D’abord en raison de ce qui se passe actuellement à Kobané, dans mon pays. Face au massacre de mon peuple, je me sens inutile, je ne peux rien faire pour eux, car je suis très loin, et ce sentiment d’impuissance me fait mal au cœur.

Ensuite parce que ma mère est décédée il y a deux semaines. Je ne l’ai plus revue depuis 18 ans, depuis que j’ai dû fuir la Turquie. J’ai l’impression qu’elle a tout emporté avec elle. Mes espoirs, mes rêves, mes forces, mon enfance. Pour moi, elle n’est pas morte, parce que je ne l’ai pas vue; pour moi ce n’est pas réel, c’est vraiment très difficile.

Je pense que personne ne veut se déraciner pour aller dans un pays inconnu et tout laisser derrière, ses parents, son vécu, son futur, juste pour son plaisir. Nous sommes ici parce que nous y sommes obligés.

Ici, j’ai pu apprendre le kurde à notre fille. Par cette transmission, nous avons pu lui donner quelque chose de nous. Je sais que quand je pourrai retourner chez moi, mon pays aura changé. J’y serai étrangère parce que j’aurai vécu dans une autre culture. Je suis très émue de ce que j’ai partagé avec vous aujourd’hui.

Merci.

YASEMIN ÇAKIR (KURDISTAN TURC)

«Lorsque tu te retrouves sur l’océan, la réalité te rattrape.»

Je me nomme Sana. Je suis né en Guinée, à Conakry. J’y ai vécu de nombreuses années. J’avais deux frères, je suis jumeau de trois. L’un est mort en bas âge, et j’ai perdu le second en 2012 lors de manifestations politiques.

Je me débrouillais bien en Guinée, je vivais bien et j’avais une belle vie. Mais je ne sais pas si beaucoup d’entre vous connaissent la Guinée. Pendant les élections présidentielles de 2010, les conflits entre les différentes ethnies et la politique visant à diviser pour régner m’ont fait beaucoup souffrir. Je me débrouillais en travaillant dans des magasins. J’ai fait quelques études – pas des études universitaires –, mais je donnais un cours de mathématiques dans un lycée.

Puis j’ai perdu mon papa, et ensuite mon frère jumeau. Ma maman a voulu me sauver. Elle voulait que je quitte le pays, pour que je sois en sécurité. Elle m’a «lancé» dans un bateau.

C’est pourquoi je connais l’océan, oui l’océan. Quand on parle de l’océan, si c’est les images que tu regardes à la télé, tu ne sais rien. Lorsque tu te retrouves sur l’océan, la réalité te rattrape. L’océan est différent de ce que l’on t’en raconte, il est différent des fleuves ou des lacs. J’ai vécu ce que l’on montre des océans, de la façon dont les gens le traversent. Je n’ai jamais vraiment souhaité traverser ces océans, mais je l’ai fait pour sauver ma vie.

Arrivé en Europe, je me sentais protégé, à cause des droits humains. J’aime beaucoup ces gens qui se battent pour l’être humain, pour les droits humains. C’est nécessaire. Parce que sinon tout peut arriver. Aujourd’hui c’est moi, demain c’est qui?

Je sais depuis combien de temps je suis là, comment je vis, je suis même passé en prison une fois. Mais comment raconter cela à ma maman? Et comment la joindre, si elle-même s’est déplacée pour protéger sa vie? J’ai passé ici presque 7 mois sans avoir d’appel d’elle, ou que moi je puisse l’appeler, c’était impossible.

Maintenant les choses s’empirent, parce qu’on parle de maladies [ébola]. Beaucoup ont peur.

Peut-être, si Dieu le veut un jour aussi, tout ceci ne sera plus que des souvenirs pour moi. J’espère un jour retourner dans mon pays. Car si la stabilité revient dans mon pays, je préfèrerais partir. Je demanderais même que l’on m’aide à rentrer, parce que c’est le pays que je connais et où j’ai grandi.

SANA (GUINÉE-CONAKRY)